«На Ваганьково все плакали — но только не Старостин. У него даже голос не дрогнул»

Старостину — 120! Я, услышав, даже не поверил. Это что-то из разряда «Пушкину — 200». Я ведь помню, как справляли. Цифра уводит в такие дали, что отмечать-то отмечаешь, а живым представить затрудняешься.

Но Старостина не просто представляю — у меня ощущение, будто он жив до сих пор. Только номер набери старого офиса в Коптельском переулке — он и ответит.

Так откуда же 120?!

«Москвич» Василия Трофимова

Память — странная штука, скажу я вам. Как-то приехал на Смоленскую площадь к Василию Дмитриевичу Трофимову. Легенда послевоенного футбола, великолепный «Чепец».

Говорим-говорим — поражаюсь памятливости на детали. Английское турне 45-го года выплывает откуда-то из тумана, из сказок и ветхих книжиц. Подробности выпуклые и осязаемые — я будто глазами своими вижу эти плащи, пальцами ощупываю кепки и фибровые чемоданчики. Слышу тонковатый голос Михаила Якушина.

Встряхнув головой, возвращаюсь в день сегодняшний — и замечаю линялую фотокарточку в рамке. Женщина в годах.

— Жена ваша, Василий Дмитриевич? Давно умерла?

— Умерла? — поразился Трофимов. — Она жива! На рынок поехала. Скоро будет. Когда она ездит, когда я — вот заведу свой «Москвич»...

Надо ж, поразился я. А тем же вечером рассказал мне кто-то — так уж устроена память у стариков. Что было до войны — помнят. Вчерашнее — как-то смутно.

Жены Оксаны — Оксаны ли? — уж десять лет, как не было на этом свете. Да и «Москвич» Трофимова остался в 60-х. Когда тренировал сборную Союза по русскому хоккею. Отторгая всей душой слово «бенди».

Ну какой там бенди, честное слово...

«Я — Минаев!»

К чему я все это? А вот к чему. Странная штука — память!

Я и сам теперь такой. Что было вчера — да гори оно огнем. Не помню и помнить не желаю. А вот 80-е, 90-е свежи, полны подробностей.

Мой Старостин до сих пор подвижный, деятельный дед. Чуть отстраненный от лишних звуков этого мира — но было в этой отстраненности что-то и от игры. Годы учат и отсекать лишнее, и притворяться, если надо.

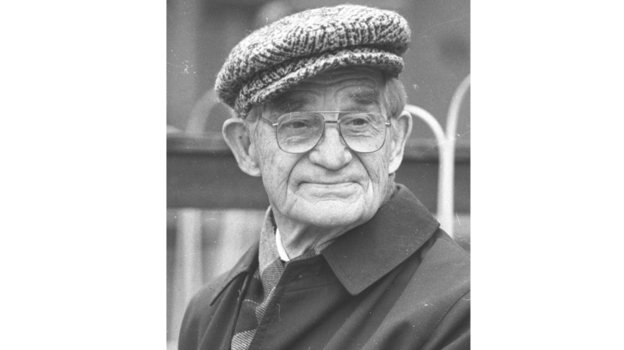

У моего Старостина кремовый плащ для самых главных матчей — и толстая-толстая кепка. Здоровенный зонт даже в солнечную погодку. Он же — трость. Если дождь не случится.

Очки с какими-то странными стеклами. До сих пор не выяснил, для чего такие — когда в обычную линзу вправлена еще одна.

Все самое важное Николай Петрович рассматривал не в очки, а как-то поверх. Помню, подрался наш Виктор Пасулько со шведом из «Аталанты» Стрембергом. Как смотрел Старостин на все это великолепие? Поверх очков!

Но то было в «Лужниках» — а вспоминается Старостин почему-то на трибуне «Динамо». Где кресла были спроектированы удивительным, иезуитским образом — скапливая ложбинкой застоявшуюся воду. Но у Старостина на тот случай всегда была газетка потолще. «Неделя» будто придумана была для этого. Она еще выходит, интересно?

Я проезжаю теми местами — заставляю себя радоваться нынешней респектабельности Петровского парка. Так ведь лучше — когда фасады и огни. Когда вкручена в чрево стадиона какая-то plaza. На то самое место, где был всей округе известный кабачок. В нем я сдружился когда-то с вернувшимся в Москву Игорем Добровольским. А крепкого мужичка рядом не узнал.

Игорь отлучился, а я уточнил самым добрым образом, шепотком:

— Вы отец?

— Я — Минаев! — громко провозгласил тот.

Я даже сжался, помню.

Ну как, как не узнать Минаева? Самого неутомимого футболиста в динамовской истории?

...Я еду мимо — и не нужна мне никакая «Плаза». Верните то «Динамо» хоть на секунду.

Я отворачиваюсь — и мне кажется, что все как прежде. Откуда-то из пелены времени прорывается старый стадион с обшарпанными колоннами. «Брехаловка» у киоска. Динамовский ресторан, которым заправлял бывший вратарь Крамаренко. Да и те убогие сидушки, на которых Старостин расправлял свою газетку. А кто-то по соседству придерживал зонт...

«Ууу, «Динамо» проклятое»

Впрочем, переплетать воспоминания о Старостине с «Динамо» — великий грех. Николай Петрович такой заход не одобрил бы. Быть может, даже наградил бы корреспондента затрещиной — той самой «Неделей», свернутой в трубочку.

«Динамо» для Старостина был первый враг, а придумывать иллюстрации для личной неприязни Николай Петрович был великий мастер. Так и родилась для книжки воспоминаний басня о личном противостоянии Лаврентию Берии на футбольном поле. Тот якобы играл за тбилисское «Динамо» — и Старостин оказался убедительнее. Но в жизни Лаврентий Павлович за то поражение отыгрался.

Какой же фантазер! По себе знаю — вот выдумываешь-выдумываешь, а потом сам же во все это уверуешь.

Хотя в историях Старостина сразу и не разберешься: то ли было, то ли нет. Шлейф тянулся фантастический — все то поколение помнило историю с установкой на игру против московского «Динамо». Главный тренер Симонян выговорился — повисла тишина. Только муха бьется на стекле:

— Жжж...

Затихнет — и снова:

— Жжж...

В ответственный момент муху слышно особенно хорошо.

— Ууу, «Динамо» проклятое! — вскричал Старостин. Хлопнув по окну газеткой.

Откуда «воронок» увозил Стрельцова

Я вырос в Тарасовке — и Старостин всегда был для меня добрым соседом. Да, книжки, да, какие-то рассказы в «Футбольном обозрении». Но он же вот, рядом!

Я гонял на велосипеде по поселку — а Старостин вышагивал себе от электрички. Снова отпустив шофера. Веруя, что здоровье — в энергичной ходьбе. Что-то в этом есть.

Это сейчас в Тарасовку чужому не прорваться, а тогда все было иначе. Ближняя к станции калитка не просто была распахнута — кажется, даже вросла в землю в полуоткрытом состоянии. Нужно? Заходи!

Мы с пацанами даже рискнули как-то выйти со своим мячиком на поле для дублеров. За трибункой. Но это был грех — изгнали нас моментально. Обложив предпоследними словами.

Но изгнали-то куда? Не за забор, нет — указали на «коробку» с песчаным полем и крошечными воротами. Там играйте.

С того поля открывался вид на старый корпус, деревянный. Из этого корпуса увозил милицейский «воронок» когда-то Эдуарда Стрельцова. Тарасовка была домом и для сборной накануне чемпионата мира-58.

Я гонял мяч, ничего этого не зная. Мои очки были надежно закреплены резинкой. Вторую резинку, потолще, приспособил на руку. Как капитанскую повязку.

Слушайте — это было прекрасно!

Уголок в столовой

Недавно узнал — у Старостина в Тарасовке не было своей комнатушки. Не поверил, переспросил уважаемого человека. Виктор Зернов тысячу лет тренировал спартаковский дубль. Выпустил всех-всех-всех. Да и у Романцева был вторым.

Он-то знает, о чем говорит. Подтвердил:

— Не было!

Я молчу, он молчит.

Виктор Евгеньевич не выдерживает первым — и выплескивает:

— Наверное, начальник команды мог бы иметь свой угол!

— Да наверняка, — потупился я виновато. Будто лично занял предназначавшуюся Старостину комнату.

— Допустим, вечером у нас игра. Старостин к 10 утра приезжает в Тарасовку. Причем на электричке. Чтоб водителя просто так не гонять. Обойдет базу, каждый уголок осмотрит. Поговорит с директором. Заглянет к Олегу Ивановичу. Потом идет в столовую и садится на одно и то же место.

— Это какое же?

— В самом дальнем углу у окошка. Обычно я с Олегом Ивановичем там сидел. Сядет, разложит документы и до самой установки сидит. Какие вопросы надо решить — все знают, где Старостина искать.

— А если отдохнуть?

— Вот я тоже думаю — где ж он отдыхал? Ничего не было! Водителя своего жалел, отпускал постоянно...

— Дорошина?

— Нет, Дорошин — это водитель автобуса. А при нем был Толя Ильин. Если я с оператором Святкиным еду просматривать соперника — Старостин свой автомобиль отдает. Проводить, встретить. А сам на метро. Хотя мог бы сказать: «Такси возьмите. Нормально же зарабатываете». Надо какие-то вопросы с Олегом Ивановичем решить — он его в клуб не вызывает, не дергает. Сам едет в Сокольники. По аллейке шагает к манежу с большим зонтом в руках.

— Какой чудесный дед. Что ж у Старостина в последние годы отобрали клубный BMW и пересадили на «Жигули»?

— Вот ты молодец, помнишь. Так неприятно было! Смотрел, как Николай Петрович коленки руками поджимает, боком усаживается в эти «Жигули» — сердце кровью обливалось... Толя, водитель, и тот не выдержал: «Николай Петрович, да вы что? По столу кулаком!» А он ничего говорить не стал. Я сейчас точно так же усаживаюсь в машину. Боком.

— Какие привычки помнятся?

— Выезжаем за рубеж. За день предыигровая тренировка. Николай Петрович широким шагом ходит вокруг поля — будто измеряет. Видно, примета была.

«Сам будешь звать — не приеду!»

Я удивлялся, но легко принимал на сердце эти рассказы. Все это вписывалось в образ того Старостина, каким я себе его придумал.

Сейчас мне кажется, что сбоку от нового корпуса, где жила команда, существовала какая-то завалинка — на ней в солнечную погоду и сиживал Николай Петрович.

Все это, должно быть, придумалось. Ну какая «завалинка», черт побери? Но стульчик какой-то стоял. Да и Старостин там сиживал, это я помню точно. Исключительно в солнечную погоду. А кто-то гулял до речки Клязьмы — как Ринат Дасаев перед самыми важными матчами...

К каждому юбилею делаем интервью с Анзором Кавазашвили. Всякий раз удивляюсь — летит же время!

Каждое — с новыми подробностями. Значительнее предыдущих. Помню, давнее-давнее — к 60-летию. Рассказал тогда великолепный Анзор Амберкович, как сам сел на электричку и приехал проситься в «Спартак». Никто не звал.

— Я совсем пацаном был. Но за юношескую сборную СССР успел сыграть. Возвращаемся как-то из Гента в Москву. Дай-ка, думаю, съезжу в «Спартак». Попрошусь. Указали мне нужную электричку, добрался до Тарасовки, захожу. Какой-то дед на лавке сидит. То ли сторож, то ли еще кто. «Мальчик, ты что хочешь?» — спрашивает. «Вратарь я, — отвечаю, — из Тбилиси». Дед головой мотает: «Не знаю , — говорит, — тебя». Ну я возмутился, тоже ему на «ты» — в Грузии на «вы» не принято: «Как не знаешь? Я в основном составе играю!» А тогда Серега Котрикадзе, роскошный вратарь, основным в Тбилиси считался. «Не-е-т, не знаю. Да и рано тебе в «Спартак», сынок. Подрастешь — тогда и приезжай». Я вспылил: «Да кто ты такой, чтоб со мной так разговаривать?!» — «Старостин, начальник команды». Но я уже завелся, не остановить: «Ну и ладно! Сам будешь звать — не приеду!» Дверью так хлопнул, что еще долго звон стоял. Прямо у него перед носом. Старостин меня любил. Сам знаешь, если книжки его читал.

60 рублей для Черенкова

Вот эту лавку помню я очень хорошо. Скольких приехавших на электричке вратарей вот так встретил Николай Петрович?

Но пусть читатель не думает, что выпроваживал. Наоборот! Если б не Старостин — не случилось бы в «Спартаке» футболиста Черенкова. Может, не было бы вообще. Бесков на Федю смотрел — но игрока в нем не увидел.

Это вратарь Алексей Прудников, тогдашний дублер Дасаева, рассказывал про первую двусторонку Черенкова в «Спартаке».

— Шел отбор в дубль, просматривали воспитанников спартаковской школы. Федя — маленький, щупленький, еще и напортачил пару раз. Бесков повернулся к Старостину: «Все ясно, этого вычеркиваем». А Николай Петрович регулярно ходил на матчи первенства Москвы, видел Черенкова в деле. Еще знал, что у Феди только-только умер отец. Сказал: «Константин Иванович, мальчик без папы остался. Давайте возьмем. Что-то в нем есть. Силенок не хватает, но ничего, подкормим. Будем платить рублей 60». Стажерскую ставку! Бесков поморщился: «Как хотите...»

Сколько таких футболистов сберег Старостин для «Спартака»? Если хоть что-то в парне было — все делал, чтоб оставить. Внезапно запил до одури, по-черному 20-летний Андрюша Иванов.

Решал бы тот вопрос Бесков — Андрюше вынесли бы баул за ворота базы. Романцев? Да тоже. Молодой тренер Романцев близко к сердцу принял совет Анатолия Тарасова: «Учитесь, молодой человек, «резать мясо»...»

Но Старостин ничего резать не собирался — отправил Андрюшу к наркологу, подшили. Держал парня то ли год, то ли два при коммерческом «Спартаке». Катавшемся с показательными матчами по деревням — зарабатывая денежки. А там и в основной состав Иванов вернулся.

Уж когда запил Андрюша второй раз, Старостин наблюдал с того света. Помочь не мог ничем.

Инвалидка в Тарасовке

Возможно, оттуда, со скамеечки, поучаствовал Николай Петрович в самом уморительном диалоге, который только слышала Тарасовка. А может, откуда-то с балкона.

Как-то дожидались мы с коллегой Кружковым в Сокольниках Юрия Гаврилова. Ждали-ждали — опаздывает на десять минут, пятнадцать, полчаса...

Дозвониться было невозможно — мобильный телефон у Юрия Васильевича отсутствовал. Кто-то утверждал, что великий футболист Гаврилов — последний человек в Москве, использующий пейджер.

Ясно уж было — не придет. Но мы все стояли, переминаясь с ноги на ногу. Уйти? Остаться?

Такое уж бывало прежде, но заканчивалось благополучно. Как-то ждали Евгения Зимина в этих же Сокольниках. Нет и нет. Дозвонились — и услышали:

— Я передумал. Не хочу никаких интервью.

Мы замерли — а Зимин почти выкрикнул раздраженно слово, все объяснившее:

— Нездоровится!

Ну и не беда — через день исцелился Евгений Владимирович. Чудесно поговорили по телефону.

Договорились с Михаилом Шацем встретиться в ресторанчике на Патриарших. Ждем-ждем. Заказали щи. Шаца нет.

Появляется, запыхавшись:

— А я и забыл, что назначил вам. Проезжал мимо, щелкнуло — вы ж меня ждете!

Вот и Гаврилова ждали. Веря в лучшее. Хотя все говорило против — даже мысли о пейджере.

Появился почти через час! Бывает же такое, а? Мы как почувствовали — вот в этом лязгающем, чадящем на ухабах «Пежо» едет Гаврилов. Так и есть!

Мы удивились — а он еще сильнее: надо ж, дождались. Улыбается, обволакивает обаянием Гаврилов так, что забываешь обо всем. Через секунду понимаешь, почему Бесков прощал этому человеку все и всегда. Почему на всякое тренерское слово находилось у Гаврилова пять своих.

— Умрешь, Гаврила, под забором! — восклицал Бесков.

— Ага, — отвечал Гаврилов. — Под кремлевским.

Расквитался с нами Юрий Васильевич прекрасными историями. Одна — про тот самый диалог в Тарасовке Бескова и Старостина.

— Как-то Серега Шавло звонит: «Юра, предупреди, что я опоздаю...» А в «Спартаке» с этим делом строго было, Бесков гонял всех. Его не волновало, какие у человека дела. Его фраза: «Все дела откладывайте на потом!»

— Говорят, стоял за углом — чтоб минута в минуту подойти к автобусу.

— Такого не было, но мы завели правило: ждем пять минут. Не больше. А когда Шавло позвонил, я сразу подумал: даже если автобус уйдет — ничего страшного. Поедем на «Запорожце». Говорю: «Серега, даже не переживай. Езжай сразу ко мне на квартиру, доберемся...»

— Приехал?

— Да, автобус только-только ушел. Шавло прибегает — думает, электричкой придется ехать с Ярославского вокзала. Выходим из подъезда, он хватает меня за рукав: «Трамвай! Побежали?» Чувствую — парень переживает... И тут я открываю дверь инвалидки.

— Шавло поразился?

— Не то слово! Глаза вытаращил на эти рычаги, — там же управление ручное... Всю дорогу ржал — пока я за лопатки на руле дергал. Автобус мы, кстати, обогнали, раньше в Тарасовку приехали. Но дальше был вообще смех.

— Что?

— Заезжаем на базу. А у Бескова был старенький салатовый «Мерседес», он через какое-то посольство купил. Вот я инвалидку рядышком с «Мерседесом» и припарковал. Тут Бесков на балкон вышел — и увидел эту картину. В крик: «Николай Петрович, кто разрешил? Что за инвалиды по базе бродят?!» Старостин внизу — перепугался: «Какой инвалид? Не знаю...» А на базе тихо, никого нет — и повариха услышала этот диалог между первым этажом и балконом. Встряла — я, говорит, все видела. Это Юра Гаврилов приехал. Тут Константин Иваныч просто закипел: «Что-о-о?! Николай Петрович, он и меня, и вас, и «Спартак» опозорил...» Старостин стоит растерянный: «Делать-то что?» — «Я знаю, что делать. Дайте ему «шестерку», чтоб я больше инвалидку эту не видел!» Пришла мне открытка — получать автомобиль. Дней через десять.

Ну и как вам такое?

Первый автограф

Я подхожу к полке — достаю одну книжку, другую...

Две с автографами Старостина. Видеть надо было, как Николай Петрович расписывался! Не подмахивал, а выдавливал, впечатывал каждую буковку, всякую завитушку. Почерк прямой, отчетливый, ясный.

Мне казалось, и сам Старостин такой же. Ясной души человек. Тьфу на недоброжелателей.

Первый автограф — вот он. Внутри древней книжицы Андрея Старостина «Большой футбол» фотографии — вся четверка братьев в окне поезда. Судя по улыбкам — отправляются не в Норильск. Вот расписался когда-то Александр Старостин, вот Андрей Петрович...

Я поднес книжку Николаю, старшему. Думал — вот сейчас увидит, расчувствуется. Спросит — «откуда?» Братьев-то к этому дню не осталось!

Старостин взглянул холодно, отстраненно. Отыскал на фотографии светлый уголок — и вырисовал привычно каждую буковку. Подумал — и дописал: день такой-то такого-то года...

— Вот, братья ваши уже расписывались, — заискивающим тоном проинформировал зачем-то я. Хотя он и сам видел.

Старостин и бровью не повел. Протянул мне книжку, ручку — и пошел своей дорогой.

На похоронах — ни слезинки

Прошло время — мы отыскали для «Разговора по пятницам» внука Старостина Михаила Шириняна. Столь веселого и остроумного, что я понял, почему дед держал его при себе. Возил переводчиком по всем заграничным турне «Спартака».

Тут-то я и припомнил все — отстраненность Николая Петровича в трогательный момент, почерк, тяжелый нажим в заглавных...

— Вот! — обрадовался Ширинян. Кто-то кроме него и подметил все эти детали, и запомнил. — Вот! Вы же помните этот каллиграфический почерк? Выводил каждую закорючку — это с молодости пошло. Еще и над буквой «т» черточку поставит. Представьте, сколько раз за день ему приходилось расписываться. Все ведомости заполнял как начальник команды. Одних платежек сколько!

Я рассказал про снимок с братьями — и этому внук Старостина не удивился.

— Дед был не сентиментальный человек. Все чувства держал при себе. Может, в глубине души и переживал! Но показать на людях — никогда. Я же помню похороны своей бабушки...

— Это начало 70-х?

— 1971 год. Мне двенадцать лет. У деда — ни слезинки! Тогда на Ваганьковском все вокруг плакали, а он даже надгробную речь сказал. Голос не дрогнул. Уже в 90-е вдруг выдал: «Сегодня мне впервые приснилась покойная жена. Это лучший день за последние годы». Жену любил без памяти.

— На похоронах братьев — тоже ни слезинки?

— Абсолютно. Никакого проявления чувств. Притом что Андрей Петрович умер неожиданно. Стоял в ванной, брился — и упал. Инсульт. Отвезли в больницу, но в сознание уже не пришел. Его супруга Ольга Николаевна до преклонных лет выходила на сцену в театре «Ромэн»...

Паустовский, том первый

История со вторым автографом еще чудеснее. До сих пор не понимаю — что это? Достаю книжку, смотрю — автограф на месте. Значит, все было, не приснилось.

Но все же — что это было?

В тот день подозвал Старостин меня, пацана, поближе. Взял лежавшую рядом книжку — и протянул. Я, ожидая подвоха, ногой придержал на всякий случай мячик. Поправил указательным пальцем очки в такой же толстой оправе, как у создателя «Спартака».

Я взглянул на обложку. Ого, Паустовский. Кумир шестидесятников — единственный, кто потеснить мог в популярности Хемингуэя. Сейчас-то не читают ни того ни другого. К чему Паустовский — когда не весь Рабинер прочитан...

— Мне? — переспросил я, ожидая подвоха. Может, дал почитать на время. После устроит экзамен.

Ничего подобного!

— Да, — равнодушно ответил Старостин.

В пакете моем припасена была обгрызанная ручка. В Тарасовке живой Дасаев — вот его автографу позавидуют даже школьные девчата.

Дасаев был очень знаменит. А Старостин... Ну, пусть будет и Старостин. Что ж.

— Так подпишите! — сунул ему в руки обратно несчастного Паустовского.

Николай Петрович приоткрыл книжку, надежно, по-стариковски задумался. На посвящение сентиментальности не хватило.

— Что, писать? — посмотрел на меня поверх очков с некоторым смятением.

— Давайте, давайте! — подбодрил я.

Книжка — вот она. Будете рядом — заходите, смотрите. Первый том из собрания сочинений попал в добрые руки.

«70 на 30 будет справедливо...»

По московским бульварам ходят люди, которые могут очень многое рассказать. Просто не испытывают желания. А может — не спрашивают.

Вроде бы жива-здорова дочка Андрея Старостина. Вот бы расспросить — про отца, про дядю! Но родня проинформировала: никаких интервью, когда-то зареклась.

Жаль, очень жаль. Помню ведь — нашел в Париже профессора. Сына бывшего тренера сборной СССР Николая Морозова. Это с Морозовым заняли 4-е место на чемпионате мира в Англии, 66-й год. Рассказал столько — никакие футбольные соратники столько не вспомнят. Это было прекрасно.

Как-то отыскали для «Разговора по пятницам» соавтора книжки мемуаров Николая Старостина Вайнштейна. Не Харви, а Александра Львовича. Человека невероятной судьбы. Это он в 29 лет получил премию Совета министров за кинескопы к цветным телевизорам. Это он был директором ДК «МЭЛЗ» — где прошла премьера «Ассы». Это он организовал Кубок Кремля. Был фактическим хозяином газеты «Московские новости» периода расцвета. Вел на каком-то канале политическое шоу в паре с Ксюшей Собчак. Стал продюсером первого в России мюзикла «Метро». Был представителем компании IMG в России. Ну и так далее.

Николай Петрович мастерски выбрал соавтора. Сегодня остановился бы на мне — в 80-е предложил Вайнштейну.

Дружбу свою со Старостиным Александр Львович вспоминает с наслаждением. Что-то переосмыслив с годами. Когда-то и ему казалось все естественным — ну, Старостин рядом. Так что ж?

— Жизнь Старостина — весь ХХ век! — восклицает сегодня Вайнштейн. — Николай Петрович мне рассказывал, что Ленина видел. Правда, проверить это никто не может.

— Думаете, не врал? Зная Николая Петровича?

— Хм... Слово «врал» к образу Старостина не подходит. Бывает, о чем-то говоришь — и с какого-то момента начинаешь сам в это верить. Мне про Ленина рассказывал с такими подробностями... Может, и видел! Подробности-то приводил. Ленин приехал смотреть какой-то электроплуг на заводик, где работал Старостин. Вот появляется большая черная машина. Выходит Ленин, знакомится, всем пожимает руки. Подошел и к Николаю Петровичу: «Ленин» — «Бухгалтер Старостин»... Николай Петрович уникален тем, что в любой эпохе оставался фантастически современным. Потрясающее чутье бизнесмена. Для меня Николай Петрович — образцовый президент сегодняшнего футбольного клуба. Причем большого — где-то в Испании или Италии.

— Почему не в России?

— Есть такое понятие — «среда обитания». В воздухе углекислого газа, если не ошибаюсь, около 0,03 процента. А в нашем футболе углекислого газа — процентов восемь. Дышать нельзя! Ничего не растет!

А родилась книжка вот как. Уговаривал Старостин взяться за написание Льва Филатова, величайшего литератора той поры. Тот отнекивался — силы не т. е. Надо б успеть свои книжки дописать. Порекомендовал Вайнштейна.

— Меня увлекла не столько футбольная тема, сколько 12 лет лагерей для каждого из четверых братьев. В первой книжке Николай Петрович эту тему обошел. Тогда другая эпоха была, нельзя о таком говорить! Зато мне Старостин сказал: «Сейчас то время, когда надо рассказать правду. Если сейчас не расскажу, то кто и когда расскажет? А это надо знать!» Жил он на Тверской. В том же доме, где магазин «Наташа». Договорились мы на 2 часа дня. Первый раз прихожу. Опоздал минуты на две-три, выхожу из лифта и вижу: дверь в квартиру открыта. В два — значит, в два! Все. Больше я к нему не опаздывал. Такой человек-век. Современный в каждой эпохе — и везде был фигурой ключевой. Я представляю, как это непросто. В любой среде абсолютно нормально себя чувствовал, был своим! Хотя брат Андрей как футболист был сильнее. Да и харизма совсем другая. Говорят, когда вместе собирались, Андрей говорил: «Николай, помолчи, ты же вообще в футболе ничего не понимаешь...»

— Часто встречались, записывали?

— Я приходил один или два раза в неделю. Он наговаривал на диктофон. Я немного направлял в нужную сторону — все-таки Берия, ГУЛАГ, лагеря... Все пытался вывести на эту тему. А Старостин шел в другую — для него футбол был важнее всего. И люди футбола важнее всех остальных. Еще я понял интересную вещь: был ГУЛАГ Солженицына и Шаламова. А был другой — с американским шоколадом из ленд-лиза, с более-менее нормальными условиями. Впервые услышал от Старостина, что было первенство ГУЛАГА по футболу! Лагеря были огромные, и для генералов был важнейший момент: наутро позвонить такому же генералу: «Как мои-то ваших вчера?» Поэтому спортсменов в меру возможности пытались сохранить. Время спустя все это перешло к секретарям обкомов. Уже Щербицкий звонил Гришину: «Ну как мы вас вчера?»

— Что в квартире Старостина вас сразу поразило — кроме открытой двери?

— Ощущение дома! Бывает квартира — а бывает дом. Для него важнее всего был футбол и дом. К тому моменту умерли все, кроме брата Петра. Не было ни Андрея, ни Александра. Но фотографии, обстановка, дочь, внуки... Ощущение большого клана!

Годы спустя мы делали передачу для канала «Культура» о знаковых фигурах ХХ века. Цветаева, Ахматова, Пастернак... Старостин из этого ряда вообще не выбивался — даже по стилистике разговора. У него была какая-то словесность. Матом не ругался вообще. Но смотришь с ним футбол — ругается страшно: «Бараны... Дурак...» Помню, мы уже договорилось о книге — надо договор подписывать! Старостин говорит: «Ну как мы будем с тобой решать?» — «Николай Петрович, как скажете — так и будет. Мне все равно» — «Ну, я думаю, 70 на 30 будет справедливо...»

— В его пользу?

— Разумеется! Как иначе? Да и правки было немного. Что-то я добавлял, фантазировал. Но речь была настолько литературная... Отдал ему рукопись — возвращает с рукописными исправлениями каллиграфическим почерком. Но в основном — по фактуре. Многое, о чем он рассказывал, никто уже не помнил — и проверить было невозможно! У меня ощущения — конечно, в основном все так и было, как рассказал. Но какие-то вещи Старостин со временем стал просто... Ну, как-то...

— Придумывать?

— «Литературно обрабатывать». Причем ему искренне казалось, что так оно и было.

— Придумал Николай Петрович совершенно вопиющие вещи — будто Берия играл за тбилисское «Динамо».

— Вот как это объяснить? Мне он рассказывал, что с Берией встречался на Патриарших прудах, играли в хоккей. Говорил, что против Берии один раз играл. Это все легенды. Но весь советский футбол — мифология! Начиная с гениального Синявского — никто не видел то, о чем он рассказывал.

«Ты идешь к нам с любовью?»

Слушать все это — безумно интересно. Подпускал к себе близко Старостин мало кого, это факт. Даже если вручал Паустовского — это еще не «подпустил».

«Бухгалтер Старостин» смотрел на мир трезво — но как-то переплетался романтический взгляд на футбол с необыкновенно житейским. Администратора Хаджи, прежде чем взять на ставку, долго пытал: «Правду ли говоришь, что болел за «Спартак»? Ты идешь к нам с любовью? Не обманываешь?»

Старостин помнил всякого футболиста, мелькнувшего в «Спартаке», — и в то же время прямо на базе в Тарасовке организовал швейную артель. Копейка рубль бережет.

Вы не знаете про артель? Господи! Рассказываю.

Приехали мы когда-то с Сашей Кружковым к Валерии Николаевне, вдове Бескова. Старостина она недолюбливала — и кончина не примирила. Совсем напротив. Заочный спор продолжался. С такими вот аргументами:

— Приезжает мой Костя на базу — вдруг слышит: стук! Что такое? Пошел, пошел, дернул дверь... Целая артель! Сидят, шьют! Вы себе представляете?!

Мы не представляли настолько, что вскоре расспросили того же памятливого администратора Хаджи (его все-таки приняли в «Спартак») — правда ли?

— Правда! — сознался тот. — Только чуть иначе. Тогда как раз начинали делать значки, вымпелы. Старостин этим кооператорам помог, пристроил на базе. Они в комнатке кроили. Бесков оцепенел, потом скандалить начал — всех разогнал. А жаль, нам часть вымпелов бесплатно отдавали...

— Действительно жаль.

— Николай Петрович — уникальный. Если куда звонил — никогда не представлялся: «Старостин» скромно: «Начальник команды беспокоит...» Первый раз за границей факс увидел — так кругами вокруг него ходил, понять не мог: что это такое? Только отправил бумагу — и сразу ответ! Так до конца жизни говорил не «факс», а «фас»: «Ты фас отправил?»

— От одного названия «Динамо» его трясло?

— Ерунда. Это Валентина Иванова от красного цвета трясло, мог порвать на тебе футболку. Заставил красно-белый «Икарус» перекрашивать. Эффект создавал. Жаль, не записывал его истории. Рассказывал, как два года в одиночке провел. Самая страшная пытка — спать не давали. Свет постоянно, допросы ночами. Но здоровье было сумасшедшее у всех братьев. За неделю до смерти Андрея Петровича видел его с Николаем Петровичем в лужниковской бане. Бесков, помоложе, выходит — а эти двое сидят, о футболе разговаривают. Мне: «Иди-иди, Сашенька, отсюда, у нас все нормально».

— Николай Петрович вообще не пил?

— Когда собирались на могилу к родителям, три брата до выезда из Москвы выпивали все запасы. Только Николай Петрович не прикасался: «У-у-у, алкоголики...» Я думал, он вообще не пьет. Когда на свадьбе Дасая выяснилось, что шампанского мало — сел за стол к непьющим женщинам и Старостину. Думаю, больше достанется. Потом гляжу — раз, у Николая Петровича рюмка пустая. Потом снова. Думаю — может, забрал кто? А это он все выпил.

— Он вроде был старше, чем говорил?

— Вот это правда. Всегда говорил ему — давайте считать. Вы говорите, что в 1902-м родились. С Лениным когда здоровались? В 19-м? Кем тогда были? Старостин насупился: «Бухгалтером». Не получается, отвечаю. Не могли вы в 17 лет коммерческое училище закончить. Он годы себя убавлял, чтоб в тюрьме не отправили лес валить. Были какие-то возрастные ограничения.

С днем рождения тоже путаница. 26 февраля приходим поздравлять — не признает: «У меня летом». Летом являемся: «Вы что, не знаете? У меня зимой!» Потом мне шепнул: «Сашенька, в моем возрасте — какие уж дни рождения?»

— Это точно.

— Как-то в Берлине стоим на регистрации, вдруг заминка. Меня зовут. Подхожу, вижу — стоит Николай Петрович с паспортом, пограничник портупею снял, вспотел, очки протирает. Паспорт показывает, год рождения: «Не может быть!» Может, отвечаю. Старостин потом меня извел: «Что они спросили?!»

Пятикомнатная на Тверской

Я мечтал бы побывать в той самой пятикомнатной квартире на Тверской, где жил и умер Старостин.

Но знаю — не побываю никогда. На доме мемориальная доска, но в квартире той чужие люди. К семье никакого отношения не имеющие.

— Мы все там жили, — вспоминал с печалью внук Михаил, — но сначала умер дед, через год — мой отец. Мы с сестрой к тому времени съехали, мама осталась одна. Всю жизнь ее окружали близкие мужчины, дом полон, а тут — тишина... Психологически было тяжело находиться в этой квартире, сама предложила: надо избавляться.

— Разменяли?

— Продали. Денег хватило на несколько квартир в Москве. Купили в одном доме на Ходынском бульваре.

— Как жалко легендарную квартиру. В ней же умер Николай Петрович?

— Да. Но она стала пустой! Во всех смыслах! Особенно потрясла смерть отца. Когда внезапно из-за сердечного приступа умирает крепкий, здоровый мужчина, уместить это в голове невозможно. Отец еще успел поставить деду памятник на Ваганьково, он же скульптор. Будете проходить мимо, обратите внимание — сбоку написано: «Константин Ширинян».

— Въехавшие в эту квартиру люди понимали, кто жил до них?

— Это иностранцы. Даже не помню, откуда именно. Для них было важнее, что очень престижное место, пять шагов до Кремля.

— Николай Петрович по той квартире водил гостей: «Вот ванная, я здесь моюсь. Очень скользкая — недавно упал, чуть не сломал ребро. Вот спальня, здесь я сплю...» Тут-то народ и замирал — от вида широченной антикварной кровати.

— Кровать была потрясающая. На ней дед и умер. Интересно, куда ж подевалась? Вся мебель из дедовской комнаты переехала к маме в новую квартиру. Шкаф, трельяж, книжные полки... Все уцелело. А кровать пропала! Я жил с дедом в одной комнате — и у меня была точно такая же кровать. Только поуже.

Все живо

У каждого в том поколении свой Старостин.

Мой — вот такой. Сотканный из рассказов близких. Из осколков собственных воспоминаний. Я помню его голос, будто разговаривали вчера. Мне кажется, даже выдернутый из собрания сочинении тот самый том Паустовского пахнет типографской краской. А значит — все живо.

А где-то ведь наверняка стоят оставшиеся семь томов — не подозревая о судьбе тома первого...